Cenni Storici

La sua origine è molto antica, infatti una epigrafe posta sulla facciata romanica della chiesa è datata 1279 e riporta che in quell’anno la chiesa crollò, cedendo alle ingiurie del tempo, è dunque possibile suppore che se già alla fine del XIII secolo la chiesa è caduta, sicuramente la sua edificazione è anteriore e molto probabilmente nel VII e VIII.

La scritta sulla mensola della spalla destra dell’arco così recita:

CORRUIT HAEC PLEBS SUB CHRISTI MILLEDUCENTIS ET SEMPTEM DENIS ADIUNCTIS HIISQUE NOVENIS ET REPARATA FUIT SUB EODEM TEMPORE CHRISTI HUIUS RECTOR ERAT UGOLINUS NOMINE DICTUS,

tradotto in (Crollò questa Pieve nel 1279, e fu subito riparata in tempo in cui era Arciprete Ugolino).

Risulta inoltre che l’edificio aveva conosciuto un’altra riparazione nell’anno mille.

L’attuale configurazione della chiesa, completamente mutata rispetto a quella originale, è datata 1909 anno di completamento anche della facciata dovuta all’opera assidua e zelante dell’Arciprete Don Vito Gattaponi.

L’orientamento della chiesa venne invertito infatti la facciata allo stato odierno in origine costituiva l’abside che fu abbattuta per realizzare il nuovo ingresso, mentre fu tamponato il portale romanico nella parte opposta, l’area dell’antico ingresso ora è occupata dal nuovo presbiterio quadrato.

Pochi anni dopo aver terminato la facciata, precisamente nel 1933 la chiesa fu arricchita di una torre campanaria sul suo lato sud in stile neogotico come la chiesa.

Tra gli anni 70 ed 80 del secolo scorso è stato fatto l’adeguamento liturgico del presbiterio che ha comportato oltre all’inserimento della mensa in pietra anche il rifacimento della pavimentazione; molto probabilmente negli stessi anni è stata realizzata anche la pavimentazione della sala.

Aspetto esterno

La facciata è in stile neogotico, il portale di ingresso è raggiungibile attraverso una scala posta parallelamente alla facciata è a doppia rampa, possiede una balaustra in pietra ornata da quattro pinnacoli; il piano di calpestio della piazza doveva essere molto più in alto rispetto all’attuale considerata anche la sopraelevazione della Rocca più o meno a livello della porta della chiesa.

Il portale è sormontato da un arco a sesto acuto è ornato da una serie fregi che si prolungano anche nei piedritti; all’interno dell’archivolto un affresco raffigura la Madonna.

Una finestra bifora trilobata contenuta in un archivolto a sesto acuto è posizionata al centro della facciata e sui lati ha altre due aperture di forma circolare quadrilobate; tutte queste aperture posseggono infissi in metallo con vetri policromi.

La facciata si conclude nel punto più alto con un profilo a capanna sottolineato da una cornice a doppio ordine che poggia su due paraste poste sugli spigoli della facciata.

La torre campanaria realizzata nel 1933 è in stile neogotico ed è addossata alla parete sud; ha il fusto in mattoni faccia vista, con gli spigoli rivestiti da fasce di pietra che poggiano su uno zoccolo anch’esso di pietra. Suddiviso in due ordini ha una cella con archi a sesto acuto trilobato sorretti da colonnine di pietra; la copertura a piramide è rivestita in mattoni ed a quattro pinnacoli alla base.

Della chiesa primitiva inglobata nella struttura dell’attuale edificio, ad ovest permane un portale romanico che fu l’ingresso principale della Pieve fino alla fine del 800, parzialmente danneggiato durante l’ultimo conflitto mondiale, quando nel luglio 1944 una granata ha lesionato seriamente questa interessante opera d’arte, producendole irreparabili danni.

Ne rimangono due spallette leggermente sporgenti e poggianti su uno zoccolo lavorato, sormontate da un arco a tutto sesto che poggia su due mensole lavorate con fregi floreali; la fascia dell’archivolto è ornata da cinque ordini di fregi simili a quelli delle mensole.

Una epigrafe è situata sul lato destro del portale (sopra descritta).

La posizione dell’arco romanico, speculare quello attuale, ci fa capire che l’odierna facciata è frutto di una sostanziale modificazione che ha comportato l’abbattimento dell’abside originale per far posto alla nuova entrata.

Interno

La chiesa si sviluppa secondo una pianta ad unica navata in sagoma rettangolare irregolare allungata.

In stile neogotico l’aula è divisa in tre campate alle quali si aggiunge una abside a pianta rettangolare.

Le tre campate sono coperte da altrettante volte a ogiva con costoloni, i cui archi poggiano su pilastri addossati alle pareti perimetrali.

Anche l’abside è coperta da una volta ad ogiva ed un grande arco a sesto acuto la separa dalla sala.

Le strutture verticali portanti sono realizzate in muratura continua di blocchi in pietra squadrata; su queste poggiano le volte a ogiva nervate della navata e del presbiterio.

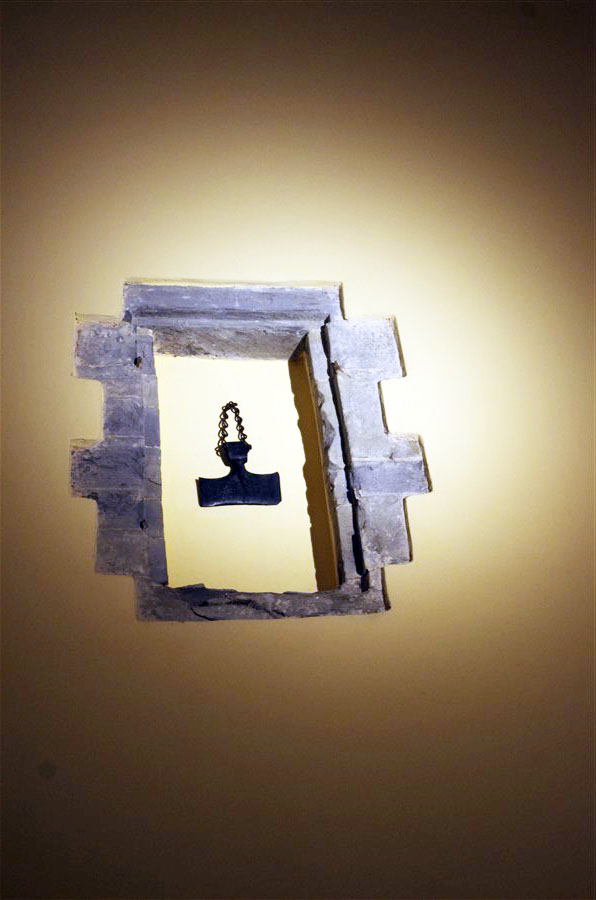

Entrando sulla destra nella prima campata si nota una nicchia in alto dove è apposta un’antica mannaia sospesa con una catena, a ricordo del miracolo del 1334; questa è una copia dell’originale esposta al Duomo di Lucca.

Nella campata successiva si eleva l’altare ove è esposta una copia del Polittico di Ottaviano Nelli, illustre pittore eugubino del XV secolo, opera proveniente dalla Chiesa di Sant’Agostino e trasferita presso la Galleria Nazionale dell’Umbria.

Nella campata successiva un affresco molto interessante che raffigura il martirio di San Sebastiano, opera attribuita a Raffaellino del Colle.

Nella colonna dell’arco che separa la navata dal presbiterio, su una mensola, è esposta la statua di San Gaudenzio di Novara, patrono di Pietralunga.

Il presbiterio è rialzato e al suo interno la parete di fondo è completamente coperta da canne di organo e un Crocefisso che sovrasta una parete, retrostante l’altare storico, che contiene un tabernacolo scolpito in pietra del XV secolo.

Scendendo nella parete di sinistra nella prima campata in alto si trova una nicchia stuccata contenente un reliquario, mentre nella campata successiva c’è l’altare di Sant’Antonio da Padova con la statua del Santo titolare.

Nell’ultima campata prima della controfacciata in altro troviamo una nicchia con l’immagine del Sacro volto di Lucca e alla base un bellissimo Fonte battesimale.

Polittico di Ottaviano Nelli

Tempera su tavola dimensioni 208 x 144,5 cm, opera datata 1403.

Polittico con cinque tavole cuspidate e fondo oro.

Al centro la Madonna in trono con Bambino. La Madonna regge tra le dita un ramoscello, con la mano sinistra sorregge Gesù Bambino, in piedi sul trono a fianco a lei, il Bambino tende entrambe le braccia verso il ramoscello.

Nelle due tavole di sinistra compaiono Sant’Antonio Abate e Sant’Agostino.

Nelle due tavole di destra compaiono San Paolo e Santa Caterina d’Alessandria, entrambi con un libro socchiuso tra le mani.

Nei pilastri laterali sono raffigurati, in dimensioni ridotte, i Santi Giovanni Battista, Pietro e Stefano (a sinistra) e i Santi Giovanni Evangelista, Andrea e Lorenzo (a destra).

Questo polittico ha vissuto per più di quattro secoli nella chiesa di Sant’Agostino di Pietralunga, ma è stato ritrovato in una soffitta nel 1896 e trasportato nel Palazzo Comunale di Perugia.

È la prima opera documentata di Ottaviano Nelli e ci regala dettagli curiosi.

Il gusto cortese dell’epoca, che ritroviamo nella delicatezza della figura centrale della Madonna, viene sfidato dall’espressionismo di Sant’Antonio Abate e Sant’Agostino.

I due Santi, vestiti di scuro, appaiono quasi imbronciati, le sopracciglia corrucciate, lo sguardo serio.

Un cambio di espressione e di umore che sembra voler segnare anche il passaggio culturale dal Trecento all’epoca tardogotica.

Altro prezioso dettaglio è quello della Trinità a tre teste che compare nella cuspide centrale.

È la “luce del mondo“, ci ricorda il passo evangelico che si intravede dal libro aperto sul passo evangelico “Ego sum lux mundi via veritas” (Gv 8,12).

Ma oggi è anche esempio raro di un’iconografia che la Chiesa vietò a partire dal XVI secolo che con i dogmi della Controriforma, vietò la replica e impose addirittura la distruzione di simili immagini, per i rimandi ai culti pagani.

L’iscrizione sulla predella, dice che fu realizzato da Ottaviano Nelli il 5 maggio 1403 su commissione degli eredi di un certo Pietro Corsutio, per assicurare la salvezza della sua anima.

Il miracolo della Mannaia

Un certo Giovanni di Lorenzo di Piccardia (Francia) sbarcò a Napoli per andare pellegrino alla santa Casa di Loreto; da qui si diresse verso Lucca, desiderando di giungervi per la festività della santa Croce e prostrarsi dinanzi al Volto Santo.

Eravamo ai primi di settembre del 1334 e il pellegrino, passando vicino Pietralunga, antica cittadella della Diocesi di Città di Castello, alle falde dell’Appennino, era sceso presso un torrente e qui giunto vide con terrore il cadavere di un uomo ucciso di fresco.

Mentre lo guardava attonito, sopraggiunsero altri e, vedendo quel forestiero vicino al cadavere, lo acciuffarono e lo accusarono di aver commesso il delitto; invano il poveretto protestò di essere innocente.

Fu dato in mano alla giustizia, rinchiuso in prigione e, non trovandosi l’autore del delitto, dovette comparire davanti al tribunale.

Negando di aver commesso il fatto, venne messo alla tortura.

Resistette per qualche tempo, ma, infine non reggendo più allo strazio, si dichiarò colpevole del delitto, che non aveva commesso.

Branca de’ Branci, podestà di Pietralunga, sottoscrisse la sentenza di morte.

L’uomo, allora, fece voto al Volto Santo che se avesse avuta salva la vita non solo si sarebbe recato a Lucca a venerarlo, ma avrebbe proseguito il suo viaggio fino a Santiago di Compostela.

Quando fu la sua ora, si avviò verso il palco, pregando.

Posto il capo sul ceppo, il carnefice diede un gran colpo colla mannaia, ma questa non offese per niente il condannato.

Alquanto meravigliato, diede un nuovo colpo più energico ma non sortì nessun effetto.

Un terzo anche più forte. Nulla!

Gli spettatori ne rimasero impressionati così come il carnefice.

Avvicinatosi per osservare il taglio della mannaia, lo riscontrò riversato, mentre il collo del condannato era illeso.

L’uomo allora gridò al prodigio e gli spettatori riconoscendo in quell’avvenimento un giudizio di Dio, proclamarono l’innocenza del povero Giovanni che ebbe salva la vita.

Era l’11 settembre 1334 e Giovanni corse alla volta di Lucca per prostrarsi ai piedi del Volto Santo; giuntovi si presentò al Vescovo, che era allora Guglielmo II di Montalbano, il quale lo accolse e l’ascoltò ma, prima di riconoscere il prodigio, richiese altre testimonianze.

Allora Giovanni ritornò a Pietralunga ed ebbe dal podestà, oltre la mannaia, che venne appesa nel Duomo di Lucca davanti alla Cappella del Volto Santo, ove si conserva ancora, lettere attestanti il prodigio, per il Vescovo, il Vicario e l’Arciprete della Cattedrale.

Fonti documentative

Cartellonistica sul posto

https://chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=38010

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_(Pietralunga)

http://www.viadelvoltosanto.it/index.php/Miracolo_Mannaia

http://pietralunga.infoaltaumbria.it

https://gallerianazionaledellumbria.it/opere/62998-polittico-di-pietralunga/gan-umb@cultura.gov.it/

Mappa

Link alle coordinate: 43.442135 12.436679