Cenni Storici

L’eremo dedicato alla santa di Todi, si trova sulla china del Monte Soratte nel versante Nord-Est che guarda i monti Sabini, a circa tre chilometri da Sant’Oreste.

Lo si scorge su uno spiazzo naturale in un’area di fitta foresta, a 236 m s.l.m., anche se piuttosto isolata; è facilmente raggiungibile sia da Sant’Oreste che dalle balze del monte.

La chiesa è dedicata a santa Romana perché secondo una leggenda ella, fin dall’età di dieci anni, la giovane figlia di Calfurnio prefetto di Roma, avrebbe percorso il sentiero nel bosco per raggiungere il futuro Papa Silvestro, che viveva come eremita in una grotta sulla cima del Soratte.

Il santo, per evitare le malelingue dei pastori che la vedevano tutti i giorni salire all’eremo, le ordinò di tornare non appena fossero fiorite le rose.

L’indomani, in una fredda e nevosa giornata di gennaio, la santa vide fiorire le rose, che raccolse e portò al futuro pontefice.

All’interno della chiesa sgorga dell’acqua, raccolta da una vasca in marmo sull’altare, secondo la tradizione locale avrebbe la capacità di incrementare la produzione di latte per le mamme che ne sono carenti.

La chiesa fu consacrata nel 1218, come testimoniato dall’epigrafe un tempo sita sopra la porta.

Dalla tipologia di muratura, è possibile far risalire la parte costruita esterna al XII secolo. Inoltre, la grotta è citata in una bolla di Nicolò IV (1290-1292), il che forse fornisce un terminus ante quem a questa prima fase edilizia.

Dalla fine del XVI secolo all’inizio del XIX secolo il santuario è stato custodito da eremiti.

Aspetto esterno

Al lato della grotta sono visibili i resti di una struttura a due piani addossata alla roccia, con un piano sotterraneo, un’intercapedine voltata a botte in prossimità della parete rocciosa e forse una piccola cappella ai piani superiori, dove ancora sono presenti delle finestre e, parzialmente crollato, un campanile a vela a doppio fornice sovrapposto.

La tipologia delle murature fa ipotizzare che sia stata edificata nel XVI secolo.

Tutt’intorno una sequenza di mura e di ruderi testimoniano l’ampiezza dell’eremo e la sua organizzazione.

A poca distanza dalla grotta, si trova il complesso ipogeo dei Meri, un sistema di tre pozzi comunicanti tra loro tramite cunicoli: ha restituito tracce di un culto delle acque in epoca protostorica, e forse viene citata anche in alcune fonti di età classica; questo ha portato a ipotizzare che anche la Grotta di Santa Romana sia stata sede di un culto precristiano.

La facciata della chiesa ipogea è costituita da una parete in muratura, sulla quale sono state aperte una piccola finestra, a destra della quale si notano le tracce di una piccola ghiera in laterizi, evidente traccia di una finestra più antica, e un’apertura ad arco a tutto sesto in conci lapidei squadrati e con stipiti irregolari, in epoca successiva tamponata, ricavandovi una piccola porta e una monofora.

Interno

Dall’ingresso una scala in discesa di quattro gradini, con circa un metro di dislivello, conduce a un’ampia sala naturale, totalmente foderata da murature, ricoperta da intonaco e voltata a botte per circa quattro metri nel primo tratto, mentre nel secondo tratto è stata in buona parte lasciata allo stato originario.

Il tratto iniziale della grotta è rialzato tramite un’imponente piattaforma in muratura (3 x 8 m circa), alta circa due metri rispetto al piano di calpestio dell’ambiente successivo, e pavimentata con formelle quadrangolari in cotto, che nasconde del tutto il livello naturale del suolo.

La prima parte era, probabilmente, interamente coperta da affreschi, datati al XVI-XVII secolo che, a causa della forte umidità all’interno dell’ambiente, risultano essere quasi del tutto sbiaditi e ricoperti da muschi.

Dal punto di vista idrogeologico la cavità è ancora attiva, con stillicidio e fenomeni di concrezionamento ancora in atto.

Al centro della parete sinistra si intravede una minuscola scena di ingenua mano, raffigurante l’ Annunciazione, che emerge appena dallo strato di scialbo.

Dalla parete si diparte un piccolo cunicolo laterale orientato in direzione N-S, il cunicolo si sviluppa per circa cinque metri di lunghezza, andando progressivamente a restringersi verso il fondo.

A metà del cunicolo si apre una botola sul pavimento, dalla quale si accede a un piccolo ambiente di planimetria quadrangolare (0,5 x 1,5 m circa), un ossario di cronologia incerta.

Cinque gradini conducono a un piano sottostante ove a sinistra si trovava un ciborio voltato a botte, rozzamente dipinto, su due paraste completate da capitelli a stampella in stucco assai consunti (parallelepipedi rettangolari modanati, sorretti da elementi fogliati e decorati a smerlo sul lato breve) riportabili al XII secolo.

Su questa struttura si innesta una volta a botte in muratura, con copertura esterna in tegole, disposte a scalino.

Fino agli anni ’70 questa volta era sorretta da due colonnette di marmo (con tutta probabilità le stesse che oggi si trovano ai lati dell’altare nell’ambiente superiore, con capitelli di XII sec., l’uno diverso dall’altro.

Il ciborio è quasi completamente coperto da un intonaco bianco, sotto al quale si intravedono tracce di affreschi a motivi geometrici; le cortine murarie, invece, si vedono bene solo in corrispondenza delle parti crollate.

Dal piano sottostante partono due cunicoli, quello di sinistra, più breve, per una lunghezza di 4,5 metri circa e una larghezza massima di un metro circa, restringendosi verso il fondo; attualmente il cunicolo, ben visibile nei vecchi rilievi, è quasi completamente ostruito.

Poco oltre l’ingresso il suolo del cunicolo si trovano tracce di un muretto di contenimento e, poco oltre, di un gradino scavato nella roccia, elementi di cui è difficile capire la funzione.

Al cunicolo di destra si accede da un ingresso chiuso nella parte alta da un muro sul quale è affrescata una Trinità della fine del XVI secolo.

Sotto, ora perduta, era dipinta una Madonna in trono col Bambino; per il resto il cunicolo è stato lasciato allo stato naturale ed è privo di tracce di frequentazione umana, a parte un archetto in muratura a metà della lunghezza, direttamente poggiante sulle pareti laterali del cunicolo.

Risalendo la scala per il piano superiore, lungo la parete destra, si trova una vasca ove era raccolta l’acqua con proprietà galattofore, utilizzata, come detto, dalle donne per accrescere la produzione di latte.

Sulla stessa parete, oltre l’altare, si trovano un affresco raffigurante presumibilmente Santa Romana e una nicchia semicircolare contenente un bacino interamente scavato nella roccia, che raccoglie le percolazioni di acqua delle pareti.

La santa, di cui rimane leggibile solo la metà superiore della figura, è raffigurata stante e nimbata, con la testa rivolta di tre quarti, mentre indica verso l’alto con la mano destra; nella mano sinistra, che non è ben distinguibile, sembra che regga una palma.

A lato della figura si vedono labili tracce di un volto maschile, probabilmente il ritratto del committente inginocchiato davanti alla santa.

L’identificazione della santa non è certa: la didascalia S(ancta) · AGNE[s] nella cornice superiore della composizione, infatti, è stata probabilmente dipinta in un secondo tempo. L’affresco, opera di un pittore di buon livello, è databile alla seconda metà XVI secolo o agli inizi del successivo.

Di seguito, vicino all’ingresso, al disopra di un basamento in lastre di marmo, si trova un altare in muratura con un dossale e un tabernacolo per le ostie, sormontato da una cornice in stucco, in cui fino a qualche anno fa si trovavano ancora alcuni frammenti di un affresco raffigurante una Deposizione, presumibilmente del XVI secolo.

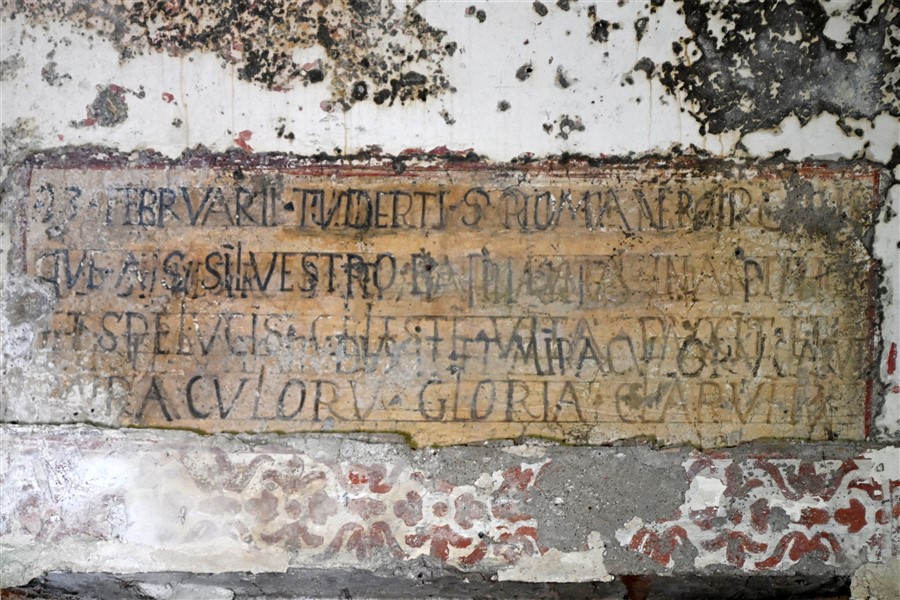

Sopra di questo un’iscrizione dipinta di difficile lettura:

23 februarii Tuderti – S. Romanae R./ a S. Silvestro baptizata…/ Et speluncis celestem vitam Duxit/ Miracolorum gloria claurit.

Ai lati dell’altare si trovano due fusti frammentari di colonnine marmoree, con tutta probabilità provenienti dal ciborio dell’ambiente sottostante, e un’acquasantiera.

Provengono dalla chiesa ipogea alcune epigrafi che sono state rimosse per essere conservate in luoghi più sicuri.

Il primo reperto è il frammento laterale sinistro di una lastra sepolcrale, conservato nel palazzo parrocchiale di S. Oreste.

La lastra, originariamente murata sopra l’ingresso, riporta un’iscrizione che ricorda l’anno di consacrazione della chiesa, avvenuta la terza domenica di quaresima del 1219:

IN NOMINE D(omi)NI AM(en) · A(nno) D(omi)NI / MIL(lesimo) · CC · XVIIII · IND(i)C(tione) VII · EP(ac)T(a) / III C(icl)O I D(omi)NICA · III · DE QVADRAGESI = / MA I(ohannes?) EP(iscopo) ECCL(esi)AM S(an)C(t)E ROMANE / VIRGINIS · FVIT CONSECRATA.

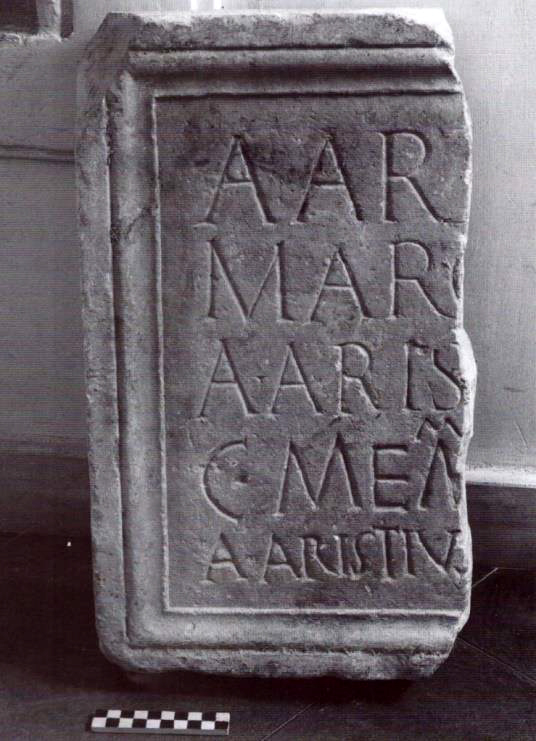

Con il distaccamento della lastra nel 1900, è stato scoperto al retro un testo antico in lettere capitali di buona fattura, con specchio epigrafico ribassato, inquadrato da una cornice a rilievo e scheggiata nell’angolo superiore sinistro:

A(ul-) AR[—] / MAR+[—] / A(ul-) · ARIS[ti —] / C(ai-) · MEMM[—] / A(ulus) · ARISTIV[s —].

Il secondo reperto è un frammento di bassorilievo di calcare, oggi conservato nel corridoio che conduce alla Biblioteca Comunale di Sant’Oreste.

Al momento del rinvenimento, la lastra era stata spezzata sul lato destro per essere reimpiegata come copertura per un ossario che si trovava sul pavimento.

Nel bassorilievo la decorazione è sviluppata su due registri; quello inferiore presenta un motivo composto da nastri viminei bisolcati che formano cerchi combinati con diagonali incrociate che si concludono a sinistra formando un triangolo.

Il registro superiore presenta una teoria di archetti di nastro vimineo bisolcato che poggia su una modanatura.

L’archetto visibile presenta all’interno un motivo ornamentale costituito da due volute contrapposte. Nello spazio di risulta tra il primo ed il secondo archetto è presente una crocetta greca a bracci lievemente espansi.

Nota

Foto e testi di Pierluigi Capotondi e Silvio Sorcini

Nota fotografica

Le foto dei due frammenti sono tratte da Camilla Gacomini, Gli eremi e le chiese del Monte Soratte.

Fonti documentative

Camilla Gacomini – Gli eremi e le chiese del Monte Soratte – Tesi di Laurea università la Sapienza A.A. 2019-2020

Stefano Mecchia – Le Chiese rupestri del Lazio Medievale (VI-XV Sec.) – Tesi di Laurea Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia Anno Accademico 2012-2013

S. Piazza – Pittura rupestre medievale Lazio e Campania settentrionale (secoli VI-XIII) – École française de Rome, 2006

Mappa

Link alle coordinate: 42.243463437687886, 12.516629374530117